「十字軍」って、なんだか響きは勇ましいけれど、具体的にどんな出来事だったのか、ちょっと分かりにくいですよね? 中世ヨーロッパの騎士たちが、はるか遠くの聖地エルサレムを目指した大遠征… なんて聞くと、ロマンを感じる人もいるかもしれません。でも、その実態はもっと複雑で、多くの血が流れた出来事でもありました。

この十字軍の遠征は、約200年もの長きにわたって繰り返され、ヨーロッパだけでなく、イスラム世界にも計り知れない影響を与えたんです。この記事では、十字軍の遠征が「いつ」「なぜ」始まり、「どのように」展開し、「どんな影響」を残し、そして「なぜ最終的に失敗に終わったのか」を、歴史が苦手な方にも理解しやすいように、順を追って丁寧に解説していきます。この記事を読めば、世界史の大きな転換点ともいえる十字軍の全体像がきっと掴めるはずですよ!

へぇ~、200年も続いたんだ! そんなに長かったなんて知らなかったな。

十字軍の遠征とは? いつ、なぜ始まったのか? その背景を探る

まず、そもそも「十字軍」とは何なのか、そして、なぜヨーロッパの人々が、はるか彼方の土地を目指して大規模な遠征を行うことになったのか、その背景から見ていきましょう。

聖地エルサレムをめぐる状況:キリスト教とイスラム教

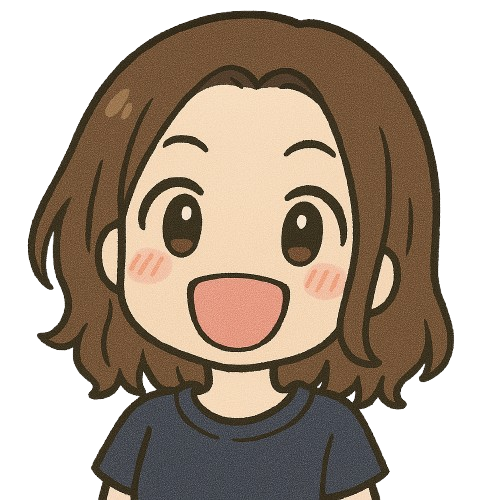

十字軍の主な目的とされたのは、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、三つの宗教にとっての聖地であるエルサレムの奪還でした。

エルサレムは、7世紀以降、イスラム教徒の支配下にありました。しかし、当初はキリスト教徒の巡礼者も、比較的自由に聖地を訪れることが許されていたんです。状況が大きく変化するのは、11世紀後半のことでした。

補足:聖地エルサレムとは?

エルサレムは、イエス・キリストが処刑され、復活したとされる場所であり、キリスト教徒にとって最も重要な聖地です。ユダヤ教徒にとっても古代の神殿があった聖なる場所であり、イスラム教徒にとっても預言者ムハンマドが昇天したとされる重要な聖地(メッカ、メディナに次ぐ第3の聖地)なのです。

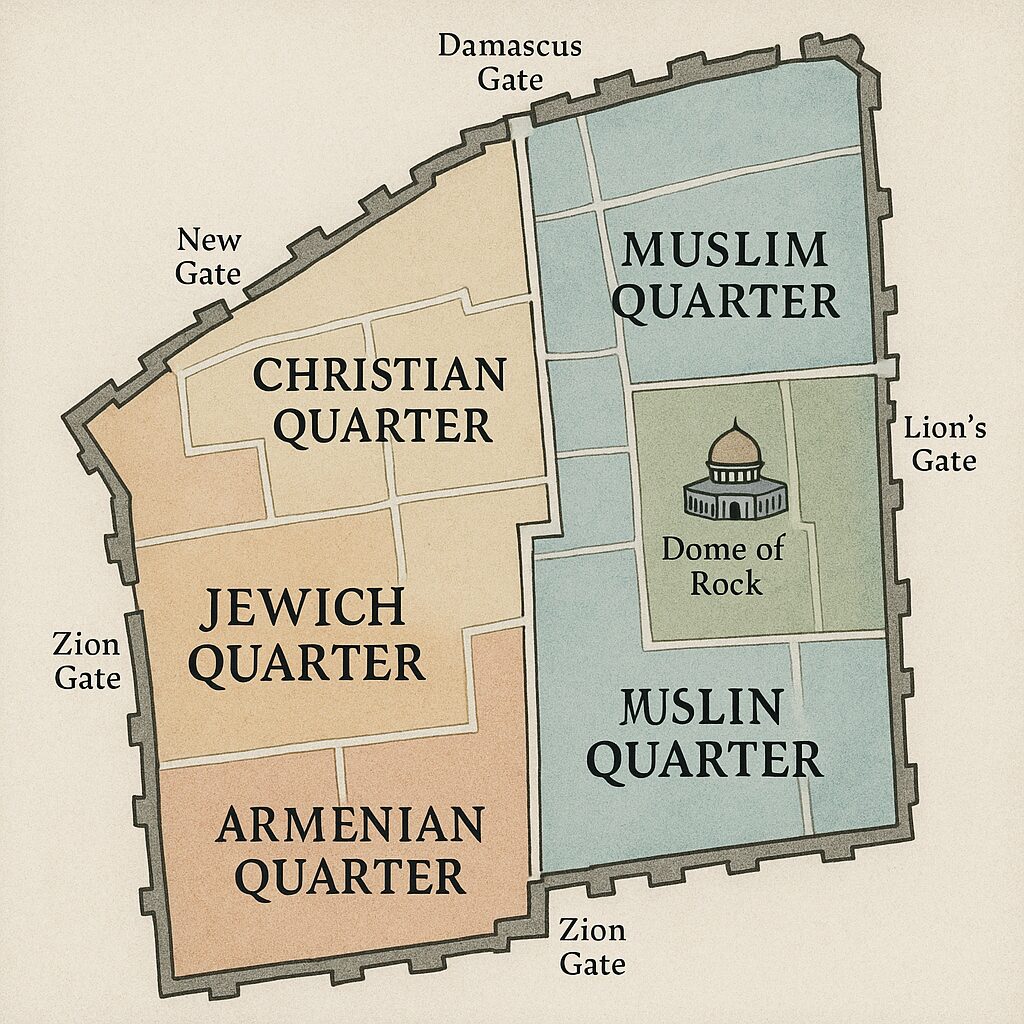

当時、中央アジアから興ったセルジューク朝というイスラム王朝が勢力を拡大し、ビザンツ帝国(東ローマ帝国)の領土だったアナトリア(現在のトルコ)の大部分や、シリア、そして聖地エルサレムを支配下に置きました。セルジューク朝の支配下で、キリスト教徒の巡礼が以前よりも困難になった、あるいは迫害された、という情報がヨーロッパに伝わります。(ただし、その情報の正確性や、セルジューク朝による迫害の程度については、歴史家の間でも議論があります。)

ビザンツ皇帝の救援要請とローマ教皇の思惑

セルジューク朝の圧迫に苦しんでいたのが、東ヨーロッパに広大な領土を持つビザンツ帝国でした。首都コンスタンティノープル(現在のイスタンブール)は、かつてのローマ帝国の栄光を受け継ぐ大都市でしたが、イスラム勢力の拡大によって危機に瀕していました。

1095年、ビザンツ皇帝アレクシオス1世コムネノスは、西ヨーロッパのローマ教皇ウルバヌス2世に使者を送り、イスラム勢力に対抗するための傭兵の派遣を要請しました。皇帝の狙いは、あくまで帝国の領土を守るための軍事支援でした。

しかし、ローマ教皇ウルバヌス2世は、これを全く異なる、より大きな構想へと発展させます。当時の西ヨーロッパでは、叙任権闘争(聖職者の任命権をめぐる教皇と皇帝・国王との争い)などを通じて、ローマ教皇の権威を高めようとする動き(教会改革運動)が進んでいました。

ウルバヌス2世は、この救援要請を、ヨーロッパ全体のキリスト教徒を一つにまとめ、自らの指導力を示す絶好の機会と考えたのです。さらに、東西に分裂していたキリスト教会(ローマ・カトリック教会とギリシャ正教会)の再統合への期待もあったと言われています。

クレルモン公会議:十字軍提唱の瞬間(1095年)

1095年11月、フランス中部のクレルモンで開かれた宗教会議(クレルモン公会議)の最終日、ウルバヌス2世は集まった聖職者や諸侯、騎士たちを前に、歴史的な演説を行いました。

教皇は、東方のキリスト教徒がイスラム教徒から受けている(とされる)苦難や、聖地エルサレムが異教徒によって汚されている状況を আবেগ的に訴え、「武器を取って聖地を解放しよう!」と呼びかけたのです。そして、この呼びかけに応え、聖地への遠征に参加する者には、「罪の許し(贖宥)」が与えられると宣言しました。

この演説は、聴衆の熱狂的な反応を引き起こしました。「神がそれを望んでおられる! (Deus vult!)」という叫び声が会場に響き渡ったと伝えられています。これが、十字軍運動の始まりの瞬間でした。

ポイント:十字軍に参加した人々の動機

十字軍への参加理由は、単なる宗教的情熱だけではありませんでした。

- 宗教的熱意: 聖地解放と罪の許しへの期待。

- 経済的動機: 新しい領土や富を獲得したいという野心(特に土地を持たない次男以下の騎士)。

- 冒険心: 未知の世界への憧れや武功を立てたいという欲求。

- 社会的要因: 教皇や領主からの圧力、周囲の雰囲気。

これらの様々な動機が複雑に絡み合っていたと考えられています。

主な十字軍の遠征とその展開:熱狂から変質へ

クレルモン公会議での呼びかけに応じ、ヨーロッパ各地から多くの人々が十字架の印を身につけ、聖地を目指しました。「十字軍」という名前は、この「十字架の印」に由来します。一般的に、11世紀末から13世紀末にかけて、主なものだけでも7回(数え方によってはそれ以上)の十字軍遠征が行われたとされています。ここでは、特に重要ないくつかの遠征を見ていきましょう。

第1回十字軍(1096年-1099年):唯一の「成功」?

ウルバヌス2世の呼びかけに、最初に熱狂的に反応したのは、実は正規の騎士たちだけではありませんでした。「民衆十字軍」と呼ばれる、隠者ピエールなどに率いられた一般民衆や下級騎士たちが、準備不足のまま聖地を目指し出発しましたが、多くは道半ばでセルジューク軍に敗れ、壊滅してしまいます。

その後、フランスやドイツ、南イタリアなどの諸侯や騎士たちを中心とする正規の十字軍が出発しました。彼らはいくつかの部隊に分かれて陸路や海路でコンスタンティノープルに集結し、ビザンツ皇帝の案内でアナトリア半島を横断、シリアへと進軍しました。

当時のイスラム世界は、セルジューク朝の内部対立や、エジプトを拠点とするファーティマ朝との対立などがあり、必ずしも一枚岩ではありませんでした。この分裂状態が、十字軍にとっては幸運でした。

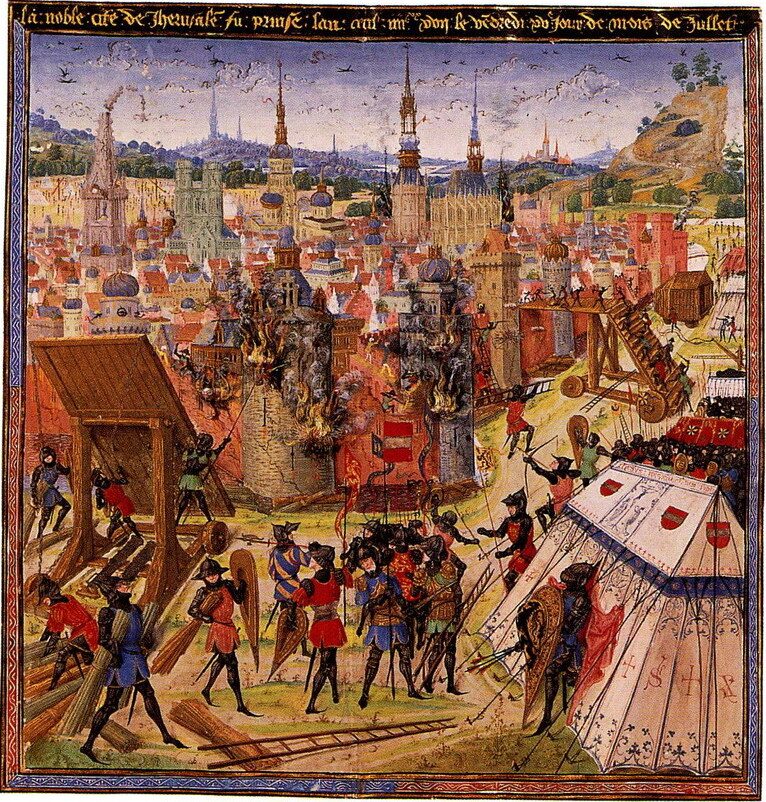

十字軍は、ニカイア、ドリュラエウムでの戦闘に勝利し、難攻不落と言われたアンティオキアを攻略。そして1099年7月、ついに聖地エルサレムを占領することに成功します。

しかし、このエルサレム攻略は、凄惨な殺戮と略奪を伴うものでした。市内のイスラム教徒やユダヤ教徒の多くが、老若男女問わず虐殺されたと記録されています。

エルサレム占領後、十字軍士たちは conquered した地域に、エルサレム王国、アンティオキア公国、エデッサ伯国、トリポリ伯国といった十字軍国家を建国しました。これらは、ヨーロッパの封建制度をモデルとした国家でしたが、常に周囲のイスラム勢力からの脅威にさらされることになります。

注意:第1回十字軍の「成功」とは?

第1回十字軍は、目的であったエルサレムの奪還を果たしたという点で、唯一「成功」した十字軍と言われることがあります。しかし、その過程での残虐行為や、その後の不安定な十字軍国家の状況を見ると、単純に成功と評価するのは難しい側面もあります。

第2回十字軍(1147年-1149年):最初の大きな失敗

十字軍国家の一つであるエデッサ伯国が、イスラム勢力(ザンギー朝)によって奪回された(1144年)ことをきっかけに、第2回十字軍が提唱されました。今回は、フランス国王ルイ7世とドイツ国王(神聖ローマ皇帝)コンラート3世という、ヨーロッパの二大君主が自ら参加したことで注目されました。

しかし、指揮系統の乱れや、ビザンツ帝国との連携不足、そして行軍中のセルジューク軍の攻撃などにより、十字軍は大きな損害を出します。最終的に、目標としたダマスクス攻略にも失敗し、ほとんど成果を上げることなく終わってしまいました。

第3回十字軍(1189年-1192年):英雄たちの対決

第3回十字軍は、おそらく最も有名な十字軍の一つでしょう。そのきっかけは、イスラム世界の英雄、サラディン(サラーフッディーン)の台頭でした。

エジプトのアイユーブ朝を創始したサラディンは、分裂していたシリア・エジプトのイスラム勢力を統合し、1187年のヒッティーンの戦いで十字軍国家の主力軍を壊滅させ、聖地エルサレムを奪回しました。

豆知識:サラディンの寛容さ

サラディンは、エルサレムを再占領した際、かつて第1回十字軍が行ったような虐殺は行わず、身代金を支払えば市民の退去を認めるなど、比較的寛容な処置をとったことで知られています。その騎士道精神は、敵であるヨーロッパの年代記作家からも称賛されました。

エルサレム陥落の報はヨーロッパに大きな衝撃を与え、第3回十字軍が組織されることになりました。今回は、神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世(赤髭王)、フランス国王フィリップ2世(尊厳王)、そしてイングランド国王リチャード1世(獅子心王)という、当時のヨーロッパを代表する三人の君主が参加しました。

しかし、フリードリヒ1世は小アジアでの行軍中に川で溺死。フィリップ2世は、アッコン(港湾都市)を奪回した後、リチャード1世との対立から早々に帰国してしまいます。

残ったリチャード1世は、獅子心王の名にふさわしい勇猛さでサラディン軍と戦い、いくつかの戦闘で勝利を収めました。特にアルスフの戦いでの勝利は有名です。しかし、エルサレムを奪回するには至りませんでした。

最終的に、リチャード1世とサラディンは休戦協定を結びます。この協定により、沿岸部のいくつかの都市は十字軍側の支配下に留まり、キリスト教徒の巡礼者は(武器を持たなければ)エルサレムを訪れることが認められました。両雄はお互いを認め合っていたとも言われています。

英雄同士の戦い、ドラマチックだけど、エルサレムは取り戻せなかったんですね…。

第4回十字軍(1202年-1204年):迷走と脱線

第4回十字軍は、十字軍の歴史の中でも特に異例で、かつ問題視される遠征です。当初の目的は、イスラムの本拠地であるエジプトを攻撃することでした。

しかし、遠征軍は輸送を依頼したヴェネツィア共和国に対して、船賃を支払うことができませんでした。資金難に陥った十字軍は、ヴェネツィアの要求に応じ、同じキリスト教国であるハンガリー領のザラ(現在のクロアチアのザダル)を攻撃・占領してしまいます。これにはローマ教皇も激怒し、参加者を破門しました。

さらに、十字軍はビザンツ帝国の帝位継承争いに介入します。亡命していたビザンツの皇子アレクシオス(後のアレクシオス4世)が、帝位回復に協力してくれれば莫大な報酬と、十字軍への資金援助、さらに東西教会の合同を約束したのです。

十字軍はコンスタンティノープルに向かい、一度はアレクシオス4世を帝位につけることに成功します。しかし、彼が約束した報酬を支払えなかったことや、反ラテン(西欧人)感情の高まりから、市内で暴動が発生。結局、十字軍は1204年、キリスト教世界の最大の都市であるコンスタンティノープルを攻撃・占領し、徹底的な略奪を行ったのです。

この事件により、ビザンツ帝国は一時滅亡し、その故地にラテン帝国などの十字軍国家が建てられました。聖地解放という当初の目的から完全に逸脱し、同じキリスト教国を攻撃した第4回十字軍は、十字軍運動の理想が失われ、政治的・経済的な思惑が優先されるようになったことを象徴する出来事となりました。

その後の十字軍:少年十字軍、フリードリヒ2世、ルイ9世

第4回十字軍以降も、十字軍の呼びかけは続きました。

- 少年十字軍(1212年): フランスやドイツで、少年少女を中心とした集団が、純粋な信仰心から聖地を目指そうとした運動。しかし、多くは途中で行方不明になったり、奴隷として売られたりしたと伝えられています(史実性には議論あり)。

- 第5回十字軍(1217年-1221年): エジプトを攻撃するも、ナイル川の氾濫などもあって失敗。

- 第6回十字軍(1228年-1229年): 神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世が主導。彼はローマ教皇から破門されていましたが、戦闘ではなく、外交交渉によってアイユーブ朝のスルタンからエルサレム、ベツレヘム、ナザレなどを一時的に「回復」しました。非常に珍しいケースです。

- 第7回十字軍(1248年-1254年)・第8回十字軍(1270年): フランス国王ルイ9世(聖王ルイ)が主導。敬虔なキリスト教徒であったルイ9世は、理想に燃えて遠征を行いますが、第7回ではエジプトで捕虜となり、第8回では遠征先のチュニス(現在のチュニジア)で病死してしまいます。

ルイ9世の死後、大規模な聖地回復のための十字軍は行われなくなりました。1291年には、パレスチナにおける十字軍最後の拠点であったアッコンが、エジプトのマムルーク朝によって陥落。これにより、約200年にわたる十字軍国家の歴史は完全に終焉を迎えました。

Q. 十字軍って全部で何回あったの?

一般的には第1回から第7回(または第8回)まで数えられることが多いですが、研究者によって数え方が異なり、明確な定義はありません。「少年十字軍」や、ヨーロッパ内での異端や異教徒に対する「アルビジョワ十字軍」「北方十字軍」なども広義の十字軍に含まれることがあります。この記事では、主に聖地エルサレムを目指した遠征を中心に扱っています。

十字軍がもたらした影響:ヨーロッパとイスラム世界はどう変わった?

約200年にも及んだ十字軍の遠征は、聖地奪還という当初の目的こそ達成できませんでしたが、ヨーロッパとイスラム世界、双方に非常に大きな影響を与えました。それは、政治、経済、社会、文化など、多岐にわたります。

ヨーロッパ世界への影響:変化の波

十字軍は、中世ヨーロッパ社会に大きな変化をもたらしました。

- 教皇権の盛衰: 十字軍を提唱したことで、当初、ローマ教皇の権威は大きく高まりました。しかし、度重なる遠征の失敗や、第4回十字軍のような脱線により、次第にその権威は揺らいでいきます。

- 王権の伸長: 十字軍に参加した諸侯や騎士の中には、遠征先で命を落としたり、領地経営が困難になったりする者も多くいました。その結果、各国の国王が力を強め、中央集権化が進む一因となりました。特にフランスでは、フィリップ2世やルイ9世のように、十字軍を利用して王権を強化した王もいます。

- 騎士階級の変化: 多くの騎士が遠征で没落する一方で、テンプル騎士団、聖ヨハネ騎士団(病院騎士団)、ドイツ騎士団といった宗教騎士団が設立され、大きな力を持つようになりました。彼らは軍事活動だけでなく、金融業や領地経営なども行い、ヨーロッパや中東で影響力を行使しました。

- 商業の発展と都市の興隆: 十字軍の遠征は、人や物資の大量輸送を必要としました。これにより、ヴェネツィア、ジェノヴァ、ピサといったイタリアの港湾都市が、地中海貿易で莫大な利益を上げ、大きく発展しました。東方との交易(東方貿易/レヴァント貿易)が活発になり、香辛料、絹織物、砂糖といった東方の産物がヨーロッパにもたらされ、ヨーロッパ人の生活や文化に影響を与えました。

- イスラム文化・学術の流入: 十字軍を通じて、ヨーロッパの人々は、当時先進的だったイスラム世界の文化や学術に触れる機会を得ました。古代ギリシャの哲学や科学(アリストテレスなど)は、一度イスラム世界でアラビア語に翻訳・研究され、それが再びラテン語に翻訳される形で西ヨーロッパに再導入されました。これは、後のルネサンスにつながる知的刺激の一つになったと考えられています。また、航海術、医学、数学(アラビア数字やゼロの概念など)といった知識も伝わりました。

- 地理的知識の拡大: 遠征によって、ヨーロッパ人の東方世界に対する地理的な知識や関心が高まりました。

へぇ~! 十字軍って戦争だけじゃなくて、貿易や文化にも大きな影響があったんだ! ルネサンスにも繋がるなんて面白い!

イスラム世界への影響:抵抗と変化

十字軍は、イスラム世界にとっても大きな出来事でした。

- 対ヨーロッパ(フランク)認識の変化: 当初、イスラム世界の人々は、十字軍を「フランク(ヨーロッパ西部の人々を指す言葉)」による一時的な侵略と捉えていました。しかし、長期にわたる戦闘と十字軍国家の存在は、イスラム世界にヨーロッパに対する警戒感と敵愾心(てきがいしん:敵として憎む気持ち)を植え付けることになりました。

- イスラム世界の再統合の契機: セルジューク朝の分裂などで混乱していたイスラム世界は、十字軍という共通の敵に対抗する中で、ザンギー朝、アイユーブ朝(サラディン)、マムルーク朝といった強力な政権の下で、シリア・エジプト地域を中心に再統合が進む契機となりました。

- 文化・経済への影響: 十字軍による破壊や略奪は、特にシリア・パレスチナ沿岸地域に大きな被害をもたらしました。一方で、イタリア商人との交易は、イスラム世界の経済にも影響を与えましたが、ヨーロッパほど大きな構造変化にはつながりませんでした。イスラム文化の優位性は揺るがず、十字軍から学ぶべきものは少ないと認識されていたようです。

- ビザンツ帝国の衰退加速: 第4回十字軍によるコンスタンティノープル占領は、ビザンツ帝国にとって致命的な打撃となり、その後の衰退を決定づけました。これは、結果的にオスマン帝国による後の征服(1453年)を容易にする一因ともなりました。

イスラム側から見た十字軍

イスラム側の記録では、十字軍は「フランクの侵攻」として記述されています。彼らにとって、それは宗教的な理由を掲げた野蛮な侵略者との戦いであり、防衛戦争でした。サラディンのような英雄が登場し、聖地を奪回したことは、イスラム世界における自信と結束を高める出来事として記憶されています。

十字軍と同時代の日本:平安末期から鎌倉時代へ

さて、ここで少し視点を変えて、十字軍が繰り広げられていた頃、遠く離れた日本ではどのような時代だったのか見てみましょう。

第1回十字軍が始まった11世紀末(1096年頃)は、日本では平安時代の後期、院政期にあたります。白河上皇や鳥羽上皇などが、天皇に代わって政治の実権を握っていた時代です。貴族文化が爛熟(らんじゅく:豊かに熟しきること)する一方で、武士階級が徐々に力をつけ始めていました。

第3回十字軍でリチャード1世とサラディンが激闘を繰り広げていた12世紀末(1189年-1192年頃)は、まさに日本史の大きな転換期でした。源平合戦(治承・寿永の乱)を経て、源頼朝が鎌倉幕府を開き(1192年頃)、武家政権が始まった時代です。ヨーロッパの騎士たちが聖地を目指していた頃、日本の武士たちは国内で覇権を争っていたのですね。

第7回・第8回十字軍を率いたフランスのルイ9世が活躍した13世紀後半は、日本では鎌倉時代の中期、執権北条氏による政治が行われていました。そして、まさにこの頃、日本は元寇(モンゴル襲来、1274年・1281年)という未曽有の国難に直面していました。ヨーロッパが十字軍の時代の終焉を迎えつつあった頃、日本は別の「異民族」からの脅威にさらされていたのです。

このように見ると、十字軍の時代と日本の平安末期~鎌倉時代は、どちらの地域でも大きな社会変動が起きていた時代だということがわかりますね。

十字軍はなぜ失敗したのか? その理由を探る

最終的に、十字軍は聖地エルサレムを恒久的に確保するという目的を達成できず、「失敗」に終わったと評価されることが一般的です。なぜ、あれほどの熱狂とエネルギーを注いだ十字軍は、目的を果たせなかったのでしょうか? その理由は一つではなく、様々な要因が複合的に絡み合っています。

宗教的情熱の変質と世俗的な動機

当初、十字軍を突き動かした大きな力は、聖地解放と罪の許しを求める強い宗教的情熱でした。しかし、遠征が繰り返されるうちに、その純粋な動機は薄れていきました。

特に第4回十字軍のように、経済的な利害や政治的な野心が優先され、同じキリスト教国を攻撃するような事態が起こると、十字軍運動の理念そのものが揺らいでしまいます。参加者の動機も、信仰心だけでなく、領土欲、富への欲望、冒険心といった世俗的なものが強くなっていったことも、結束力を弱める一因となりました。

ヨーロッパ諸侯・国家間の利害対立

十字軍は、ヨーロッパ全体の事業として呼びかけられましたが、実際には参加した諸侯や国家の間には、常に対立や思惑の違いが存在しました。

第2回十字軍でのフランス王とドイツ王の連携不足、第3回十字軍でのイギリス王とフランス王の対立などはその典型です。誰が指揮権を握るのか、獲得した領土をどう分配するのかといった問題で争いが絶えず、統一した戦略のもとに効果的な作戦行動をとることが困難でした。

また、十字軍の輸送や資金援助で大きな役割を果たしたヴェネツィアやジェノヴァといった都市国家も、自らの商業的利益を最優先に行動することが多く、必ずしも十字軍全体の目標達成に協力的だったわけではありませんでした。

なるほど… みんなが同じ方向を向いていなかったんですね。

兵站(補給)の問題と地理的な困難

ヨーロッパから中東までの道のりは非常に遠く、兵士や馬、食料、武器といった物資の輸送(兵站)は極めて困難な課題でした。

特に陸路での行軍は、敵対的な地域を通過することも多く、常に補給不足や兵員の消耗に悩まされました。海路を使う場合も、多額の費用がかかり、天候にも左右されました。現地に到着しても、ヨーロッパとは異なる気候や風土、風土病に苦しめられることも多かったのです。

十分な補給なしに、遠く離れた土地で長期間にわたって戦闘を続けることは、根本的に大きなハンディキャップでした。

イスラム勢力の抵抗と結束

十字軍が最終的に失敗した最も直接的な原因は、やはりイスラム勢力の抵抗です。

当初は分裂状態にあったイスラム世界も、十字軍という共通の脅威に直面する中で、ザンギー、サラディン、そしてマムルーク朝といった強力な指導者や政権が登場し、次第に結束して反撃するようになりました。

特に、サラディンによるエルサレム奪回や、マムルーク朝による十字軍国家の最終的な滅亡は、イスラム側の軍事力と組織力が十字軍を上回っていたことを示しています。彼らはホームグラウンドで戦う有利さもありました。

十字軍国家の脆弱性

第1回十字軍の後、中東に建国された十字軍国家は、常に不安定な状態にありました。

- 人口不足: 支配者であるヨーロッパ系のキリスト教徒(フランク)は少数派であり、現地のイスラム教徒や東方キリスト教徒の住民との間に溝がありました。

- 援軍の不足: ヨーロッパ本土からの継続的な援軍や入植者が十分でなく、常に兵力不足に悩まされました。

- 地理的な孤立: 周囲をイスラム勢力に囲まれており、常に攻撃の脅威にさらされていました。

これらの脆弱性を抱えたまま、長期的に存続することは困難だったのです。

まとめ:失敗の要因は複合的

十字軍の失敗は、単一の原因によるものではなく、宗教的理念の変質、内部対立、兵站の困難、イスラム側の抵抗、十字軍国家自体の脆弱性といった、様々な要因が複雑に絡み合った結果と言えるでしょう。

まとめ

今回は、約200年にわたる十字軍の遠征について、その始まりから終わり、そしてヨーロッパとイスラム世界に与えた影響、失敗の理由などを詳しく見てきました。最後に、今回の内容を簡単にまとめてみましょう。

- 十字軍とは?: 11世紀末から13世紀末にかけて、主に西ヨーロッパのキリスト教徒が、聖地エルサレムをイスラム教徒から奪還することなどを目的に行った一連の大規模な遠征。

- 始まりのきっかけ: ビザンツ皇帝の救援要請と、ローマ教皇ウルバヌス2世によるクレルモン公会議での提唱(1095年)。宗教的情熱、罪の許し、経済的・政治的野心など、様々な動機が絡み合っていた。

- 主な遠征:

- 第1回(1096-99): エルサレムを占領し、十字軍国家を建国(唯一の「成功」例とされるが、虐殺も伴う)。

- 第3回(1189-92): サラディンによるエルサレム奪回を受け、リチャード1世などが戦うも奪還ならず。

- 第4回(1202-04): 目的から逸脱し、コンスタンティノープルを攻略・略奪。十字軍の変質を象徴。

- ヨーロッパへの影響: 教皇権の盛衰、王権の伸長、騎士階級の変化(宗教騎士団の台頭)、イタリア都市の発展と地中海貿易の活性化、イスラム文化・学術の流入(ルネサンスへの影響)、地理的知識の拡大など、多岐にわたる変化をもたらした。

- イスラム世界への影響: 対ヨーロッパ警戒感の増大、イスラム世界の再統合の契機(サラディン、マムルーク朝など)、ビザンツ帝国の衰退加速。

- 失敗の理由: 宗教的情熱の薄れと世俗的動機の増大、ヨーロッパ諸侯間の対立、兵站(補給)の困難、イスラム勢力の抵抗と結束、十字軍国家自体の脆弱性などが複合的に作用した。

- 同時代の日本: 平安時代末期(院政期)から鎌倉時代(源平合戦、鎌倉幕府成立、元寇)にあたる。

十字軍の遠征は、中世のヨーロッパと中東の関係を大きく変え、その後の歴史に長く影響を残した重要な出来事です。宗教的な理想と、むき出しの現実が交錯したこの時代を知ることは、現代の世界を理解する上でも、きっと役立つはずです。少しでも十字軍の時代に興味を持っていただけたら嬉しいです!

十字軍、複雑だけど面白い! もっと他の時代のことも知りたくなりました!