皆さん、「カノッサの屈辱」って聞いたことありますか? 世界史の教科書にも出てくる有名な出来事ですけど、「皇帝が教皇に雪の中で謝ったんでしょ?」くらいのイメージの方も多いかもしれませんね。でも、一体なぜ、当時ヨーロッパで最も力を持っていたはずの皇帝が、そんな屈辱的な状況に追い込まれたのでしょうか? そして、この事件はその後の中世ヨーロッパにどんな影響を与えたのでしょう?

今回は、ドラマチックな「カノッサの屈辱」という事件の背景にある、皇帝と教皇の熱い権力争い「聖職叙任権闘争」から、事件の詳しい内容、そして歴史的な意味まで、初心者の方にも分かりやすく、じっくり解説していきます。この記事を読めば、中世ヨーロッパのキリスト教世界における皇帝と教皇の複雑な関係や、歴史を動かした大きな出来事の真相が見えてきますよ!

なんだか難しそうだけど、面白そうかもです!

雪の中の対立:カノッサの屈辱 事件のあらまし

まずは、「カノッサの屈辱」がどんな事件だったのか、その概要を見ていきましょう。歴史に残る劇的なシーンの裏側には、二人の強力なリーダーの対立がありました。

皇帝と教皇、どっちが偉かったんだろう…? 気になります!

主役はこの二人!神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世と教皇グレゴリウス7世

この物語の主役は、二人の大物です。

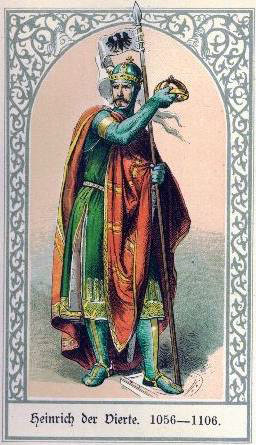

- 神聖ローマ皇帝 ハインリヒ4世 (Heinrich IV.) (1050年 – 1106年): 6歳という若さで王位(後に皇帝位)についた、野心あふれる人物です。当時の神聖ローマ帝国(現在のドイツやイタリア、チェコあたりを中心とした国と考えてください)のトップとして、世俗の権力、つまり政治や軍事における最高の権力者でした。彼は、帝国内の教会に対しても、皇帝として強い影響力を持つべきだと考えていました。

- ローマ教皇 グレゴリウス7世 (Gregorius VII.) (1020年頃 – 1085年): 強い信念を持った改革派の教皇です。宗教的な権威、つまりキリスト教世界における最高の指導者として、当時見られた教会の様々な問題(聖職者の堕落など)を正し、皇帝のような世俗の権力者から教会の独立性を守ろうと情熱を燃やしていました。特に、教会の人事権(聖職者の任命権=叙任権)は教会が持つべきだと強く主張していました。

この二人の考え方の違い、特に「教会の偉い人を任命する権利(聖職叙任権)は誰にあるのか?」という問題が、後の大きな対立の火種となるんです。

運命の1077年1月:カノッサ城での出来事

そして、運命の時、1077年の冬がやってきます。皇帝と教皇の対立は頂点に達し、教皇グレゴリウス7世は皇帝ハインリヒ4世を「破門(はもん)」するという、とんでもなく重い罰を下しました。破門については後で詳しく説明しますが、これは皇帝にとって政治的にも社会的にも非常に致命的なダメージでした。

国内の貴族たちからも反発を受け、追い詰められたハインリヒ4世は、なんとアルプス山脈を越えて自らイタリアへ向かい、教皇に許しを請うことを決意します。当時、グレゴリウス7世は、北イタリアのカノッサ城というお城に滞在していました。このお城は、トスカーナ女伯マティルデという、教皇の強力な支持者であった女性領主が所有していました。

現在のカノッサ城

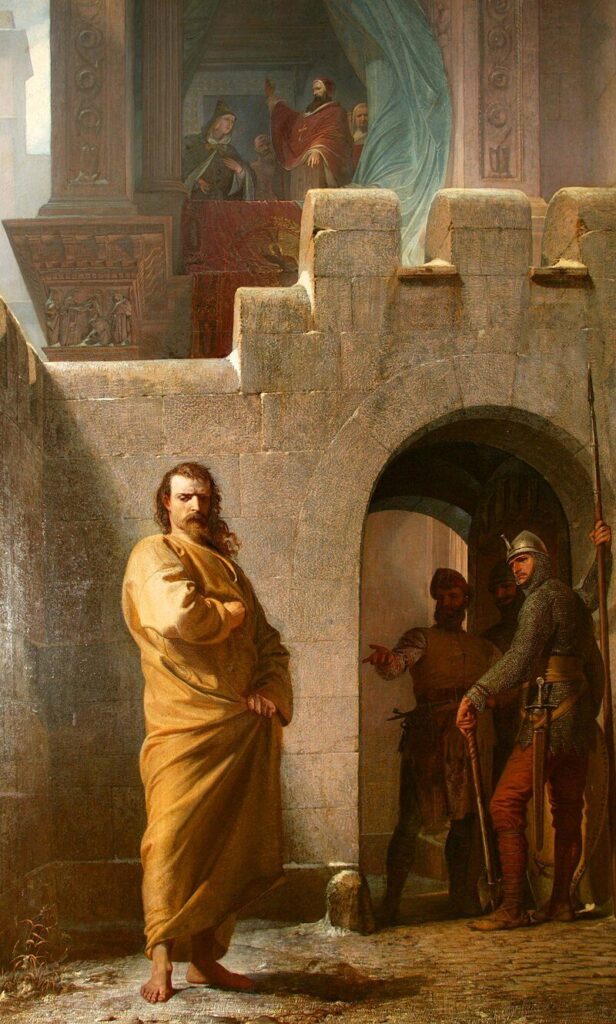

当時の記録(主に教皇側の記録ですが)によれば、1077年1月25日から27日にかけての3日間、ハインリヒ4世はみすぼらしい悔悛者(罪を悔い改める人)の衣服をまとい、裸足のまま、雪が降り積もる厳冬のカノッサ城の門前で、ひたすら教皇の許しを待ち続けたとされています。想像してみてください、真冬の北イタリア、雪の中に裸足で3日間ですよ…!当時の皇帝のプライドを考えると、これは本当に屈辱的な行為だったでしょうね。

この劇的な場面は、主に当時の年代記作家、例えばフルダのランベルトゥスなどの記録によって伝えられています。ただし、記述の中には教皇の権威を強調するための表現が含まれている可能性もあり、細部については歴史家の間でも様々な解釈があります。

この痛々しい姿に、城内にいた人々(マティルデ伯やクリュニー修道院長ユーグなど)も同情し、教皇にとりなしをしました。最終的に、グレゴリウス7世は、ハインリヒ4世に誓約をさせた上で、彼の破門を解きました。皇帝は許されたわけですが、この出来事は「ヨーロッパで最も力を持つはずの皇帝が、教皇の権威の前にひざまずいた」象徴的な事件として、「カノッサの屈辱」として後世に語り継がれることになったのです。

なぜ皇帝は謝罪した?「破門」の恐ろしさとは

ところで、なぜ一国の皇帝が、そこまでして教皇に謝罪しなければならなかったのでしょうか? それは、教皇が持つ「破門 (excommunicatio)」という罰が、当時のヨーロッパ社会において絶大な力を持っていたからです。

破門とは、キリスト教のコミュニティから追放されることを意味します。現代の私たちにはピンと来ないかもしれませんが、当時の人々、特にキリスト教が社会の隅々まで浸透していたヨーロッパにおいては、非常に恐ろしい罰でした。具体的には、こんな効果がありました。

- 教会儀式への参加禁止: ミサや聖餐式(キリスト教徒にとって非常に重要な、パンとぶどう酒をキリストの体と血として分け合う儀式)など、教会の儀式(サクラメント)への参加が一切できなくなります。これは、当時の人々にとって魂の救いに関わる重大な問題でした。「破門されたまま死んだら天国に行けない」と、本気で信じられていたんです。

- 社会的・法的な権利の喪失: 破門された人は、法的な保護を失い、社会的な信用も完全に失います。他の信者との交流も禁じられ、孤立してしまいます。契約を結んだり、裁判で証言したりすることも難しくなりました。

- 臣下の忠誠義務解除 (これが皇帝には致命的!): 教皇が君主(皇帝や王)を破門した場合、その君主に仕える臣下(諸侯、貴族、騎士など)は、君主に対する忠誠の誓いから解放される、とされたのです。これは、「もうこの皇帝(王)に従わなくてもいいですよ」と、キリスト教世界のトップである教皇がお墨付きを与えたようなもの。

実際にハインリヒ4世が破門された後、神聖ローマ帝国内の有力な諸侯(貴族たち)はこれをチャンスと捉え、「皇帝が1年以内に破門を解かれなければ、新しい皇帝を選ぶぞ!」と決議しました。皇帝の座そのものが危うくなったため、ハインリヒ4世は何としても破門を解いてもらう必要があったんです。プライドよりも、現実的な政治生命の危機が迫っていたわけですね。

このように、中世ヨーロッパにおいて教皇の持つ宗教的な権威は、単に精神的なものにとどまらず、人々の生活や政治に直接的な、そして非常に大きな影響力を持っていたんですね。だからこそ、ハインリヒ4世はプライドをかなぐり捨てて、カノッサへ向かうしかなかったのです。

なぜ争いは起きた?聖職叙任権闘争という根深い対立

「カノッサの屈辱」は、皇帝と教皇の個人的な喧嘩が原因で起こったわけではありません。その背景には、もっと根深い、長年にわたる「聖職叙任権(せいしょくじょにんけん)」をめぐる深刻な対立がありました。これがいわゆる「聖職叙任権闘争」と呼ばれる、中世ヨーロッパ史の大きなテーマの一つなんです。

聖職叙任権…? なんだか難しい言葉が出てきましたね…。一体何のことでしょう?

「聖職叙任権」ってなに?皇帝と教皇の権力争い

「聖職叙任権」、ちょっと難しい漢字が並んでいますよね。これは、簡単に言うと、「キリスト教会の高位聖職者(具体的には司教(しきょう)や大修道院長など)を任命する権利」のことです。「叙任(じょにん)」とは、官職や位に任命するという意味ですね。

「え、教会の人の任命なんだから、教会が決めるのが当たり前じゃないの?」って思いますよね。ところが、中世ヨーロッパでは、そう単純な話ではなかったんです。

なぜかというと、当時の司教や大修道院長は、単に宗教的な指導者であるだけでなく、広大な土地や財産(教会領や修道院領)を支配する、非常に有力な「領主」でもあったからです。彼らは、その地域において、税を徴収したり、裁判を行ったり、時には自身の兵士を抱えたりするなど、大きな政治的・経済的な力を持っていました。

考えてみてください。例えば、ある地域の司教が亡くなったとします。その後任を選ぶ際、その司教が支配していた広大な土地や財産、そしてその地域への影響力は誰が受け継ぐのか? これは、その地域の政治バランスにも関わる大問題だったわけです。

ここで、皇帝(や国王などの世俗の君主)と教皇の間で、意見の対立が生まれます。

- 皇帝(世俗権力)の言い分: 「司教や修道院長は、帝国内の重要な領主でもあるんだから、その任命権は皇帝にあるべきだ! 皇帝に忠実な人物を任命すれば、国内の統治もスムーズになるし、他の有力な貴族たちを抑えるのにも役立つ。」

- 教皇(教会権力)の言い分: 「いやいや、司教や修道院長は、まず第一に神に仕える聖職者なんだから、その任命権は教会、つまり聖職者のトップである教皇(または教会法に従った手続き)にあるべきだ! 俗世の権力者が、お金や政治的な都合で口を出すべきではない!」

このように、聖職者の任命権(叙任権)は、単なる人事の問題ではなく、教会領の支配権、ひいてはヨーロッパ社会全体の主導権をめぐる、皇帝と教皇のプライドと実利をかけた、非常に重要な権力争いの核心部分だったのです。

それまでの慣習として、特に神聖ローマ帝国では、皇帝が司教や大修道院長を任命することが半ば公然と行われていました。皇帝は、自分に忠実な人物を教会の要職につけることで、広大な帝国内の有力な諸侯(世俗の貴族たち)を牽制し、帝国統治の安定を図っていたんですね。これは「帝国教会政策 (Reichskirchensystem)」と呼ばれ、歴代皇帝にとって重要な統治手段でした。

グレゴリウス改革:教会を強く、正しく!教皇の意気込み

こうした状況に「待った!」をかけたのが、教皇グレゴリウス7世でした。彼は、教皇になる前から、ヒルデブラントという名前で教会改革運動の中心人物として活躍していました。特に、フランスのクリュニー修道院(当時の教会改革運動の震源地でした)の精神に強く影響を受けており、教会の改革に並々ならぬ情熱を燃やしていました。

当時の教会には、残念ながら様々な問題点が指摘されていました。グレゴリウス7世が特に問題視したのは、以下の3つです。

- 聖職売買 (シモニア Simony): 聖職者の地位が、お金や権力によって売買されること。聖書に出てくる魔術師シモンに由来する言葉です。信仰心よりも金銭欲で聖職者になる人が増え、教会の権威を損なうと考えられました。

- 聖職者の妻帯 (ニコライティズム Nicolaitism): 本来、カトリック教会の聖職者(司祭以上)は独身であるべきとされていましたが(独身制 Celibacy)、実際には妻を持つ聖職者も少なくありませんでした。教会財産が世襲されるなどの問題も指摘されていました。

- 俗人叙任 (Lay Investiture): 皇帝や王、諸侯といった世俗の権力者(俗人)が、聖職者を任命すること。 これが今回の核心ですね。教会の人事に俗人が介入することで、聖職売買が横行したり、教会が世俗権力に従属したりする原因になると考えられました。

グレゴリウス7世は、これらの問題を一掃し、教会の道徳的な純粋さを取り戻し、教皇を頂点とする教会の権威を高め、世俗権力からの独立性を確立しようと考えました。これが「グレゴリウス改革」と呼ばれる一連の教会改革運動です。

グレゴリウス改革の目標は、一言でいうと「教会の自由 (libertas ecclesiae)」でした。世俗権力からの「自由」を確保し、教皇の指導の下で教会が規律を取り戻すことを目指したのです。教皇の権威は神から直接授けられたものであり、皇帝よりも上位にある、という考え(教皇至上主義)も、この改革の根底にありました。

そして、この改革を推し進める上で、避けて通れなかったのが、「俗人叙任権の禁止」でした。1075年、グレゴリウス7世はローマで教会会議を開き、皇帝を含め、いかなる世俗権力者も聖職者を任命してはならない、と明確に宣言したのです。これは、長年の慣習であった皇帝による聖職者任命、つまり帝国教会政策に真っ向から挑戦状を叩きつけるものでした。

皇帝の反発:帝国の安定 vs 教会の独立

教皇からの突然とも言える「俗人叙任禁止令」に対して、若き皇帝ハインリヒ4世が黙っているはずがありません。彼にとって、司教の任命権は、単なる人事権ではなく、広大な神聖ローマ帝国を統治するための重要な柱でした。もしこの権利を完全に手放してしまえば、皇帝に忠実な高位聖職者を確保できなくなり、帝国内の有力な諸侯(世俗貴族)たちの力が相対的に強まって、皇帝の権威が大きく揺らいでしまう危険性があったからです。

ハインリヒ4世は、教皇の要求を完全に無視しました。そして、これまで通り、ミラノ大司教などの重要な聖職者の任命を強行したのです。さらに、これに怒ったグレゴリウス7世が皇帝に警告を送ると、ハインリヒ4世は驚くべき行動に出ます。1076年1月、ドイツのヴォルムスという都市で、皇帝に忠実なドイツの司教たちを集めて教会会議(シノドゥス)を開き、なんとグレゴリウス7世の教皇位そのものを認めず、廃位を要求する決議を行ったのです! 「あなたこそ教皇にふさわしくない、教皇の座から降りろ!」と、皇帝が教皇に要求したわけですね。これは前代未聞の事態でした。

これに対するグレゴリウス7世の返答が、同年2月のローマでの教会会議における、皇帝ハインリヒ4世の「破門」と、ドイツ・イタリアにおける統治権の剥奪宣言だったわけです。

皇帝側からすれば、帝国の安定と統治のためには、聖職叙任権は絶対に手放せない。一方、教皇側からすれば、教会の独立と改革(そして教皇権の確立)のためには、俗人叙任は絶対に認められない。両者の主張は真っ向から対立し、互いに一歩も譲らず、ついに「カノッサの屈辱」という、歴史に残る劇的な事件へと発展してしまったのです。

カノッサだけでは終わらない!事件後の展開と歴史的意義

カノッサでの劇的な和解、皇帝の涙の謝罪…。これで一件落着、めでたしめでたし…とは、残念ながらなりませんでした。皇帝と教皇の対立の根は深く、カノッサ事件はむしろ、長い闘いの始まりに過ぎなかったとも言えます。事件後、対立はどのように展開し、この出来事はヨーロッパの歴史にどのような意味を持ったのでしょうか?

一度謝っただけじゃ、なかなか根本的な問題は解決しないものなんですね…。人間関係みたいです。

一時的な和解?再び深まる対立

カノッサで破門を解かれたハインリヒ4世ですが、これで完全におとなしくなったわけではありませんでした。彼にとってカノッサでの謝罪は、あくまで最大の危機(=諸侯による皇帝廃位)を回避するための一時的な戦術だったとも言えます。

ドイツに戻ったハインリヒ4世は、巧みな政治手腕で徐々に国内の反対勢力を抑え込み、再び皇帝としての力を回復していきます。一方、グレゴリウス7世も、カノッサで皇帝を許したものの、完全に信用していたわけではありませんでした。ドイツ国内では、ハインリヒ4世に対抗する貴族たちが、別の人物(ルドルフ・フォン・ラインフェルデン)を「対立王」として擁立し、内戦状態が続いていました。

状況が有利になったと見たハインリヒ4世は、なんと今度は反撃に転じます。1080年、彼は再びドイツと北イタリアの司教たちを集めて教会会議を開き、またしてもグレゴリウス7世の廃位を宣言し、今度は自分に従順な新しい教皇(対立教皇クレメンス3世)を指名したのです。

これに対し、グレゴリウス7世もハインリヒ4世を再び破門しますが、カノッサの時ほどの効果はありませんでした。ハインリヒ4世は、もはや破門を恐れず、軍隊を率いてイタリアへ進軍。1084年にはローマを占領し、自身が立てた対立教皇クレメンス3世の手によって、ローマで正式に神聖ローマ皇帝としての戴冠式を挙行しました。

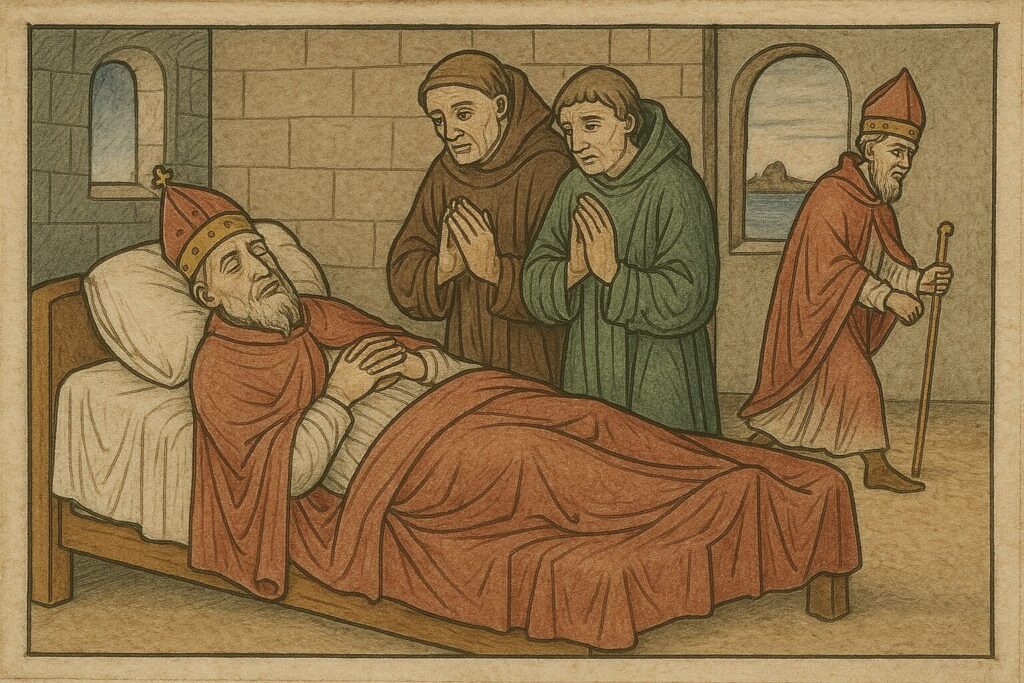

本物の教皇であるグレゴリウス7世は、ローマから追放され、南イタリアのサレルノへ亡命を余儀なくされます。そして、失意のうちに翌1085年、サレルノで亡くなりました。「私は正義を愛し、不正を憎んだ。ゆえに私は亡命のうちに死ぬ」という有名な言葉を残したと伝えられています。

一方、勝利したかに見えたハインリヒ4世も、その治世は決して安泰ではありませんでした。対立教皇を立てたことで教会との対立は続き、さらに晩年には実の息子たち(コンラート、そして後の皇帝ハインリヒ5世)が相次いで反乱を起こすなど、帝国内の混乱は収まりませんでした。結局、彼もまた波乱に満ちた生涯の末、1106年に亡くなりました。

このように、カノッサでの和解はほんの一時的な休戦に過ぎず、皇帝と教皇の根本的な対立、つまり聖職叙任権をめぐる争いは、当事者たちが亡くなった後も、その後継者たちによって引き継がれていくことになったのです。

ヴォルムス協約へ:聖職叙任権闘争の妥協点

皇帝と教皇の間の聖職叙任権をめぐる争いは、ハインリヒ4世とグレゴリウス7世の死後も、その後継者である皇帝ハインリヒ5世と、歴代の教皇たち(ウルバヌス2世、パスカルス2世、カリストゥス2世など)の間で、一進一退の攻防が繰り広げられました。

時には交渉が決裂し、時には一時的な合意が結ばれては破られる、といった状況が続きましたが、約半世紀にわたる長い闘争の末、ようやく双方がある程度の妥協点を見いだすことになります。それが、1122年に結ばれた「ヴォルムス協約 (Concordat of Worms)」でした。これは、皇帝ハインリヒ5世と教皇カリストゥス2世の間で、ドイツのヴォルムスで結ばれた重要な協定です。

「協約(コンコルダート)」とは、国家(特にカトリック国)とローマ教皇庁との間で結ばれる政教条約のことを指します。

ヴォルムス協約の主な内容は、少し複雑ですが、簡単に言うと以下のようなものでした。

| 叙任の内容 | 権利を持つ者 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| ① 聖職者としての叙任 (司教の霊的な権威、指輪と杖による叙任) | 教会 (教皇側) | 司教や大修道院長を「聖職者として」任命する権利は、教会法に従って教会が行う。皇帝はこれに介入しない。 |

| ② 世俗的な権利の授与(封授) (司教が持つ領地やそれに伴う権利、笏(しゃく)による授与) | 皇帝 | 司教や大修道院長が持つ領地や世俗的な権限(いわゆる「封土」)を与える権利は、皇帝が行う。 |

| ③ 選挙への立ち会い | 皇帝 | ドイツ領内での司教・大修道院長の選挙には、皇帝が(争いがある場合に)立ち会うことが認められる。 |

つまり、聖職者の任命を「宗教的な側面(聖職者としての任命)」と「世俗的な側面(領主としての権利授与)」の二つに分けて、それぞれの権利を教皇(教会)と皇帝が分担する、という一種の妥協案だったんですね。俗人叙任は原則として否定されましたが、皇帝も一定の影響力を保持することが認められた形です。(※イタリアやブルグント領では、皇帝の権限はさらに限定的でした。)

このヴォルムス協約によって、グレゴリウス7世の時代から約半世紀にわたってヨーロッパを揺るがした聖職叙任権闘争は、ようやく公式な決着を見ました。完全にどちらかが勝利したわけではありませんが、教会が聖職者任命における主導権を確立し、世俗権力からの一定の独立性を確保したという点で、長い目で見れば教皇側の主張が大きく認められた結果だったと言えるでしょう。

「カノッサの屈辱」が歴史に残した影響とは?教皇権の象徴?

では、カノッサの屈辱という「事件」そのものは、ヨーロッパの歴史にどのような影響を与えたのでしょうか? ヴォルムス協約で法的な決着がつく以前に、この象徴的な出来事が持つ意味は大きかったと考えられます。

- 教皇権威の劇的な上昇: やはり最も大きな影響は、ローマ教皇の権威が、人々の意識の中で非常に高まったことです。ヨーロッパで最も強力な世俗君主であるはずの神聖ローマ皇帝が、教皇の「破門」という宗教的な罰を恐れて、雪の中で許しを請うたという事実は、当時の人々に強烈なインパクトを与えました。「教皇は皇帝よりも上に立つ存在なのだ」「教皇には皇帝さえも従わせる力があるのだ」という認識が、広く浸透する大きなきっかけになったのです。

- 政教関係における転換点: それまで、特に神聖ローマ帝国では、皇帝が教会を保護し、また教会の人事にも深く関与するという関係性(帝国教会政策)が続いていました。カノッサ事件とそれに続く叙任権闘争は、こうした皇帝優位の政教関係に疑問符を投げかけ、教会(教皇)が独自の権力と権威を主張する大きな転換点となりました。

- 後の教皇権の絶頂期への道筋: カノッサの屈辱以降、教皇の権力と威信はさらに上昇傾向をたどります。十字軍運動の提唱(1095年、ウルバヌス2世)などを経て、12世紀末から13世紀初頭のインノケンティウス3世の時代には、「教皇権は太陽、皇帝権は月」と例えられるほどの絶頂期を迎えることになります。カノッサの屈辱は、この教皇権の「黄金時代」へと至る道筋における、非常に重要な画期だったと言えるでしょう。

ただし、教皇権の絶頂も永遠ではありませんでした。14世紀に入ると、フランス王フィリップ4世が教皇ボニファティウス8世を捕囚する「アナーニ事件」(1303年)が起こり、「教皇のバビロン捕囚」へと続くなど、今度は王権(国家)の力が強まり、教皇権は次第に衰退していくことになります。歴史は常に揺れ動いているんですね。

本当に「屈辱」だった?多様な歴史解釈

最後に、「カノッサの屈辱」という言葉のイメージについて、少し考えてみましょう。私たちはつい、ハインリヒ4世が一方的に打ち負かされ、屈辱を味わった事件、と捉えがちです。グレゴリウス7世の完全勝利、というイメージですね。

しかし、近年の歴史研究では、もう少し多角的な見方もされています。

- ハインリヒ4世の計算された行動?: 確かに皇帝のプライドは傷つけられたでしょう。しかし、ハインリヒ4世はこの「謝罪パフォーマンス」によって、最大の政治的危機であった「破門」を解いてもらうことに成功しました。これにより、ドイツ諸侯による皇帝廃位の動きを阻止し、自身の皇帝としての地位を守ることができたのです。見方を変えれば、彼は非常に効果的な「外交的手段」あるいは「政治的リアリズム」に則った行動を取った、とも評価できるかもしれません。失うプライドよりも、得る実利(=帝位の維持)を選んだ、というわけですね。

- グレゴリウス7世の苦渋の決断?: 一方、グレゴリウス7世にとっても、皇帝の破門を解くことは簡単な決断ではなかったかもしれません。心から悔い改めたとは思えない皇帝を許すことには、宗教的な葛藤もあったでしょう。しかし、キリスト教の教えに従えば、罪を悔い改める者(たとえそれが表面的であっても)を許さないわけにはいきません。また、あまりにも頑なな態度を取り続ければ、逆に世俗諸侯の反発を招き、自身の立場を危うくする可能性もありました。彼にとっても、宗教的な義務と政治的な判断の間での、難しい選択だった可能性があります。

つまり、「カノッサの屈辱」は、単なる感情的な出来事や一方的な勝敗ではなく、皇帝と教皇、それぞれの立場における高度な政治的・宗教的な駆け引きの側面も持っていた、と考えられるのです。

「屈辱」という言葉のインパクトは非常に強いですが、その裏側にある当時の複雑な状況や、当事者たちのギリギリの判断、そして長期的な影響まで含めて考えると、より深く、そして面白くこの歴史的な事件を理解することができるのではないでしょうか。

まとめ

今回は、中世ヨーロッパ史における超重要イベント、「カノッサの屈辱」について、その背景にある聖職叙任権闘争から、事件の詳しい内容、そしてその後の展開と歴史的な意義まで、じっくりと見てきました。最後に、今日のポイントを整理しておきましょう!

- 事件の概要: 1077年1月、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世が、ローマ教皇グレゴリウス7世から受けた「破門」を解いてもらうため、雪の降るカノッサ城門前で3日間、裸足で悔悛の姿を示して許しを請うた事件です。

- 背景にある対立: 根本には「聖職叙任権(高位聖職者を任命する権利)」をめぐる皇帝と教皇の長年の対立(聖職叙任権闘争)がありました。皇帝は帝国統治の手段として、教皇は教会の独立と改革(グレゴリウス改革)のために、この権利を主張しました。

- 「破門」の威力: 皇帝が謝罪したのは、破門されると臣下の忠誠義務が解かれ、皇帝の地位そのものが危うくなるためでした。当時の教皇が持つ宗教的な権威は、政治的にも絶大な力を持っていたのです。

- 事件後の展開: カノッサでの和解は一時的で、その後も対立は続きました(皇帝による対立教皇擁立、教皇の亡命など)。最終的には、1122年の「ヴォルムス協約」で、叙任権を宗教的側面と世俗的側面に分ける形で妥協が成立しました。

- 歴史的な意義: この事件は、ローマ教皇の権威を劇的に高め、皇帝に対する教会の優位性を印象づける象徴的な出来事となりました。後の教皇権の絶頂期(13世紀頃)へとつながる重要な転換点とされています。

- 多様な解釈: 単なる皇帝の「屈辱」というだけでなく、皇帝側の政治的判断や、教皇側の宗教的・政治的な葛藤など、複雑な駆け引きの側面も持つ出来事として、多角的に理解することが大切です。

「カノッサの屈辱」は、中世ヨーロッパにおける宗教(教会)と政治(国家)が、どのように影響しあい、時には激しく対立したのかを象徴する、非常にドラマチックで重要な事件です。この出来事をきっかけに、ヨーロッパの権力構造は大きく変化し、その後の歴史に深い影響を与え続けました。少し難しいテーマだったかもしれませんが、皇帝と教皇という二人の巨人の意地とプライドがぶつかり合う物語として、その面白さや奥深さを少しでも感じていただけたら嬉しいです!

なるほど~!ただ皇帝が謝っただけじゃなくて、色々な背景や駆け引きがあったんですね!歴史って、知れば知るほど面白いです!