「フランス革命」って、世界史の授業で必ず出てくるけど、なんだか複雑で難しいイメージがありませんか? マリー・アントワネットやナポレオンの名前は知っていても、具体的にいつ、どんなことが起こって、どう繋がっていくのか、流れを掴むのが大変…と感じる方も多いかもしれません。それに、ロベスピエールって誰だっけ? 風刺画が有名らしいけど、どういう意味? この革命って、結局何世紀の話なの? そんな疑問を一気に解決しちゃいましょう!

この記事では、フランス革命が始まった「いつ」(何世紀)から、その激動の「流れ」、そして「マリー・アントワネット」や「ロベスピエール」、「ナポレオン」といった重要人物がどう関わったのかを、歴史に詳しくない方にも分かりやすく解説します。当時の世相を表す「風刺画」にも触れながら、フランス革命の全体像を紐解いていきますよ。この記事を読めば、フランス革命のポイントがすっきり理解できるはずです!

フランス革命、たしかに登場人物も多いし、流れも複雑なイメージ…。これでスッキリ理解できるといいな!

フランス革命はいつ始まった? 背景ときっかけを探る

まず、フランス革命が「いつ」、つまり「何世紀」に起こったのか、そしてなぜ起こるべくして起こったのか、その背景から見ていきましょう。どんな大きな出来事にも、必ずその前に原因となる社会状況があるんですよね。

革命前夜のフランス社会:アンシャン・レジームとは?

フランス革命が起こる前のフランスは、「アンシャン・レジーム(旧体制)」と呼ばれる古い社会システムの中にありました。これは、身分制度がはっきりと分かれていた社会のことです。

当時のフランス社会は、大きく3つの身分に分かれていました。

| 身分 | 構成員 | 特徴 |

|---|---|---|

| 第一身分 | 聖職者(カトリック教会の偉い人たち) | 人口の約0.5%。広大な土地を持ち、税金が免除されていた。 |

| 第二身分 | 貴族 | 人口の約1.5%。多くの特権を持ち、重要な官職を独占。同じく税金が免除されていた。 |

| 第三身分 | 平民(農民、都市の労働者、商人、医者、弁護士など) | 人口の約98%を占める大多数。様々な税金を負担し、政治的な権利はほとんどなかった。 |

<アンシャン・レジームの身分構成を示すピラミッド図>

この表からもわかるように、人口のたった2%ほどの第一・第二身分(特権身分)が富や権力を握り、税金を免除される一方で、人口の大多数を占める第三身分が重い税負担に苦しんでいたんです。特に、裕福な商人や知識人(ブルジョワジーと呼ばれる層)は、経済力はあっても政治的な発言権がないことに強い不満を抱いていました。

アンシャン・レジーム(Ancien Régime)

フランス語で「古い体制」という意味です。フランス革命によって倒された、絶対王政下の身分制社会構造のことを指します。

財政難と啓蒙思想:革命の火種

18世紀後半、フランスの国家財政は破綻寸前でした。その原因はいくつかあります。

- 度重なる戦争: ルイ14世時代からの対外戦争や、アメリカ独立戦争への援助(イギリスに対抗するため)で、莫大な費用がかかりました。

- 宮廷の奢侈(しゃし): ヴェルサイユ宮殿での豪華な暮らしや、王妃マリー・アントワネットらの浪費も、国民の反感を買いました。(ただし、財政赤字の主原因が宮廷の奢侈だけというのは誇張されすぎている面もあります)

- 不公平な税制: 特権身分が免税されているため、税収がなかなか増えませんでした。

この財政危機を乗り切るため、国王ルイ16世は、ついに特権身分にも課税しようと考えます。しかし、貴族たちはこれに強く反発しました。

そんな中、社会に大きな影響を与えたのが「啓蒙思想(けいもうしそう)」です。ルソーやモンテスキューといった思想家たちが、「人間は生まれながらにして自由で平等な権利を持つ」「国家の権力は国民に由来する(国民主権)」「権力は分立されるべき(三権分立)」といった考えを広めました。これらの思想は、旧体制の矛盾に苦しむ第三身分の人々、特に知識層に大きな希望を与え、「自分たちの手で社会を変えられるのではないか」という意識を高めていったのです。

啓蒙思想とは?

17世紀から18世紀にかけてヨーロッパで広まった、理性や科学的な知識を重視し、古い慣習や権威にとらわれずに人間や社会を考えようとする思想運動です。個人の自由や権利、合理主義などが強調されました。

バスティーユ襲撃:革命の勃発 (1789年)

財政問題解決のため、1789年5月、ルイ16世は実に175年ぶりに「三部会(さんぶかい)」を召集します。これは、第一・第二・第三の各身分の代表が集まる議会です。しかし、議決方法(身分ごとに投票するか、議員個々人で投票するか)をめぐって対立が深まります。人口で圧倒的に多数を占める第三身分は、自分たちの意見が反映されないことに不満を爆発させ、独自に「国民議会」を結成し、「憲法が制定されるまでは解散しない」と誓い合いました(球戯場の誓い)。

国王や保守的な貴族たちが、この動きを武力で弾圧しようとしている、という噂がパリ市民の間に広がります。不安と怒りに駆られた民衆は、武器を求めて、そして政治犯が収容されていると信じられていたバスティーユ牢獄を、1789年7月14日に襲撃しました。

このバスティーユ襲撃事件が、一般的にフランス革命の始まりとされています。つまり、フランス革命は18世紀末 (1789年) に始まったのです。この出来事は、民衆の力が旧体制を打ち破る象徴的な事件となり、革命の動きはフランス全土へと広がっていきました。

7月14日は、現在のフランス共和国の建国記念日(パリ祭)として、盛大にお祝いされています。

なるほど、税金の不公平とか、新しい考え方が広がったことが背景にあったんですね。バスティーユ襲撃が始まりか!

フランス革命の激動の流れ:立憲君主制から恐怖政治、そして総裁政府へ

バスティーユ襲撃を皮切りに、フランスは激動の時代へと突入します。ここからは、革命がどのように進んでいったのか、その「流れ」を追ってみましょう。登場人物も多く、目まぐるしく状況が変わるので、ポイントを押さえながら見ていきましょうね。

人権宣言と立憲君主制への移行

バスティーユ襲撃の後、国民議会は封建的な特権の廃止を宣言し、1789年8月26日には「人間および市民の権利の宣言」(フランス人権宣言)を採択しました。これは、人間の自由・平等、国民主権、所有権の不可侵など、近代的な市民社会の基本原則を謳った、歴史的に非常に重要な文書です。

フランス人権宣言の主な内容

- 人は生まれながらにして自由かつ平等な権利を持つ。

- あらゆる主権の原理は、本質的に国民に存する。

- すべての市民は、法律の前に平等である。

- 思想および意見の自由な伝達は、人の最も貴重な権利の一つである。

- 所有権は、神聖かつ不可侵の権利である。

その後、1791年にはフランス初の憲法(1791年憲法)が制定され、フランスは国王の権力が憲法によって制限される「立憲君主制」の国となりました。絶対的な権力を持っていた王様も、これからは法律に従わなければならなくなった、ということです。

マリー・アントワネットと国王一家の運命

さて、ここで登場するのが、王妃マリー・アントワネットです。オーストリアの皇女としてフランスに嫁いできた彼女は、その美貌と華やかな生活ぶりで注目を集めましたが、同時に宮廷での浪費や、外国(オーストリア)との繋がりから、国民の反感を買いやすい存在でもありました。「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない」と言った、という有名なエピソードがありますが、これは革命前から流布していた作り話である可能性が高いと言われています [1]。しかし、こうした噂が広まるほど、彼女が国民からどう見られていたかを表しているとも言えますね。

革命が進む中、国王ルイ16世とマリー・アントワネットは、自分たちの立場が危うくなっていることを感じていました。1791年6月、国王一家はパリを脱出し、オーストリアへ亡命しようと試みますが、国境近くのヴァレンヌという町で捕まってしまいます(ヴァレンヌ逃亡事件)。

この事件は、国民の国王に対する信頼を決定的に失墜させました。「国王は革命を裏切ろうとした」と考えた人々は、王政そのものへの不信感を強めていきます。

その後、革命がさらに急進化する中で、外国(オーストリアやプロイセン)が革命に干渉しようと戦争を仕掛けてきます。この戦争の中で、国王が敵国と内通しているという疑いがかけられ、1792年8月、怒った民衆や義勇兵が王宮(テュイルリー宮殿)を襲撃し、王権は停止されました(8月10日事件)。

そして、新しく召集された国民公会は、1792年9月に王政の廃止と共和政の樹立(フランス第一共和政)を宣言します。ついに、フランスから王様がいなくなったのです。

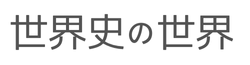

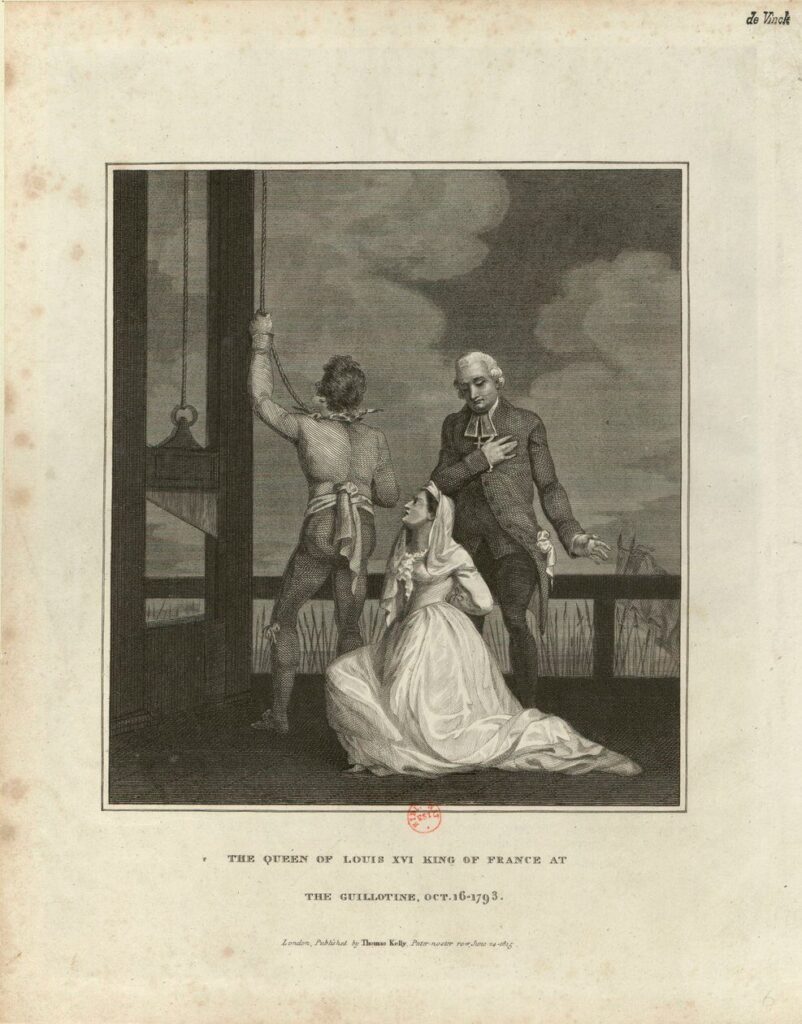

国王ルイ16世は、革命裁判にかけられ、1793年1月にギロチンで処刑されました。マリー・アントワネットもまた、同年10月に同じくギロチンで処刑されるという悲劇的な最期を遂げました。

共和政の樹立とジャコバン派独裁:ロベスピエールと恐怖政治

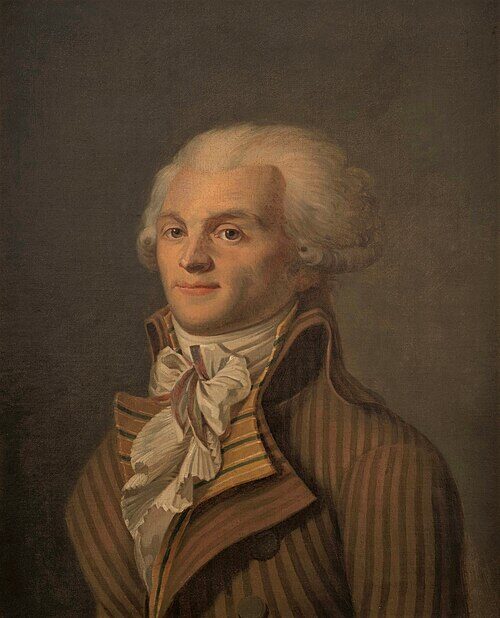

共和政が始まると、革命はさらに過激化していきます。国内外の反革命勢力(王党派や外国軍)に対抗するため、国民公会の中でも急進的なグループである「ジャコバン派」が力を強めていきました。その中心人物が、弁護士出身のマクシミリアン・ロベスピエールです。

ロベスピエール率いるジャコバン派は、公安委員会という強力な組織を拠点に、反対派を次々と弾圧していきます。1793年から1794年にかけてのこの時期は、「恐怖政治(Terreur)」と呼ばれています。革命を守るという名目のもと、ギロチンによる処刑が日常的に行われ、多くの人々が命を落としました。かつての仲間や、革命に貢献した人物までもが、「革命の敵」として粛清されていったのです。

恐怖政治の犠牲者

恐怖政治による犠牲者の正確な数は不明ですが、裁判を経て処刑された者だけで約1万7千人、裁判なしの処刑や獄中死などを含めると、3万5千人から4万人にのぼると推定されています [2]。

ロベスピエールは、当初は清廉潔白な理想家として知られていましたが、次第に独裁的な傾向を強めていきます。彼の厳格すぎる政策や、終わりの見えない粛清は、やがて国民や国民公会の議員たちの間に不安と反発を生み出しました。

テルミドールのクーデターと総裁政府

1794年7月27日(革命暦テルミドール9日)、国民公会で反ロベスピエール派が結集し、ロベスピエールとその側近たちを告発、逮捕しました。これが「テルミドールのクーデター」です。ロベスピエール自身も、翌日ギロチンで処刑され、恐怖政治は終わりを告げました。

恐怖政治の反動から、革命は穏健化へと向かいます。1795年には新しい憲法が制定され、5人の総裁(リーダー)が行政権を持つ「総裁政府」が成立しました。しかし、この総裁政府は政治的にも経済的にも不安定で、国民の支持を得ることができませんでした。左右からのクーデターの脅威にさらされ、国内は混乱が続きました。

革命って、自由や平等を目指すものだと思ってたけど、こんなに血生臭い一面もあったんですね…。ロベスピエールも最後は…。

フランス革命とナポレオンの登場:英雄か独裁者か?

不安定な総裁政府の時代、フランス国民は強力なリーダーシップを求めていました。そんな中、彗星のごとく現れたのが、軍人ナポレオン・ボナパルトです。フランス革命の混乱の中から、どのようにしてナポレオンが登場し、革命に終止符を打った(とされる)のでしょうか。

総裁政府の不安定さとナポレオンの台頭

総裁政府は、恐怖政治のような極端な政治は避けようとしましたが、インフレや食糧不足、政治的な対立などで常に揺らいでいました。国民の不満は高まる一方で、政府は軍隊の力に頼らざるを得ない場面が増えていきます。

そんな中、イタリア遠征やエジプト遠征などで次々と軍事的な成功を収め、国民的な人気を高めていたのが、若き将軍ナポレオン・ボナパルトでした。彼はコルシカ島出身の下級貴族でしたが、革命期の混乱の中で軍人としての才能を発揮し、急速に頭角を現していたのです。

国民は、不安定な政治状況を収拾し、フランスに秩序と栄光をもたらしてくれる英雄を待ち望んでいました。その期待を一身に集めたのが、ナポレオンだったんです。

ブリュメール18日のクーデターと統領政府

1799年11月9日(革命暦ブリュメール18日)、エジプトから帰国したナポレオンは、一部の政治家と協力して軍事クーデターを決行します。彼は武力で議会を解散させ、総裁政府を倒しました。これが「ブリュメール18日のクーデター」です。

このクーデターによって、フランス革命は事実上終わりを迎えたと一般的に考えられています(いつ革命が終わったかについては諸説あります)。

クーデター後、ナポレオンは3人の統領(執政)が政治を行う「統領政府(とうりょうせいふ)」を樹立し、自らは第一統領として絶大な権力を握りました。彼は巧みな政治手腕を発揮し、国内の混乱を収拾していきます。カトリック教会との和解(コンコルダート)、経済の安定、教育制度の整備など、次々と改革を実行し、国民の支持を確固たるものにしていきました。

ナポレオン法典と革命の成果の継承

ナポレオンの功績として特に重要なのが、1804年に制定された「フランス民法典(ナポレオン法典)」です。この法典は、フランス革命で勝ち取られた重要な原則、すなわち、

- 法の下の平等

- 私有財産の不可侵

- 契約の自由

- 信仰の自由

などを法的に保障するものでした。アンシャン・レジームの身分制や封建的な特権は完全に否定され、近代的な市民社会の法的基礎が確立されたのです。

このナポレオン法典は、その後の多くの国の民法典の手本となり、現代社会にも大きな影響を与えています。ナポレオンは、革命の混乱を終わらせ、独裁的な権力を握りましたが(1804年には皇帝に即位します)、一方で革命が生み出した重要な成果を法制度として定着させた、という側面も持っているのです。

ナポレオンが皇帝になったことで、フランスは再び君主制(帝政)に戻ったことになります。しかし、それは革命前の絶対王政とは異なり、革命で確立された原則(法の下の平等など)を基礎とするものでした。

なるほど! ナポレオンは革命の混乱の中から出てきて、革命が終わるきっかけを作ったんですね。しかも、革命の成果を法律でしっかり残したのか!

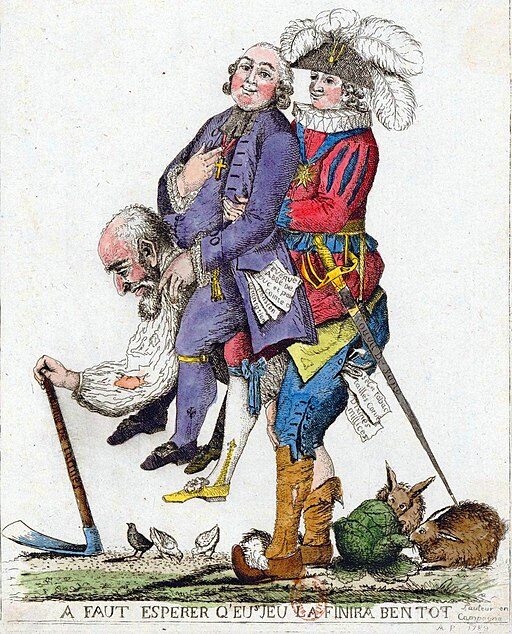

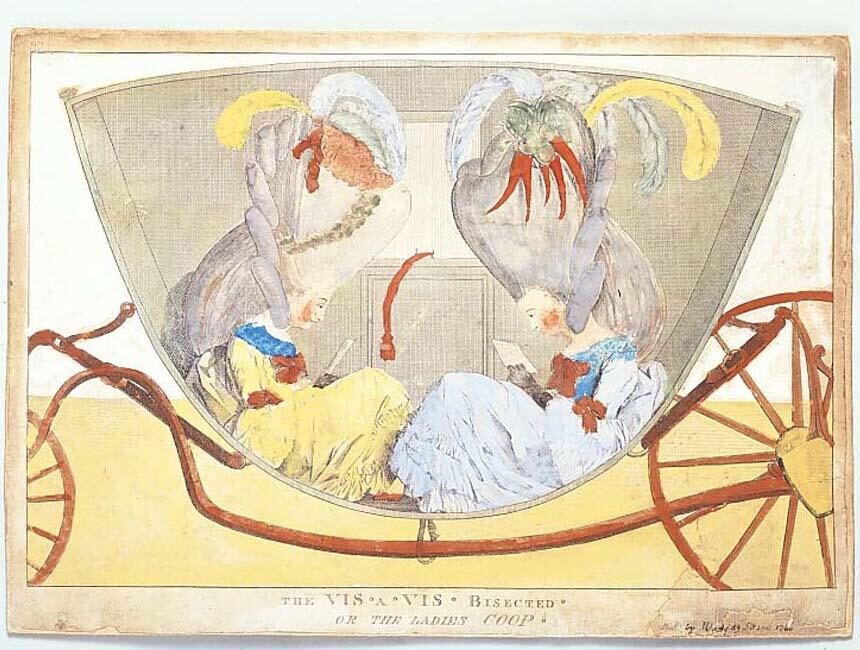

フランス革命を映す鏡:風刺画の世界

フランス革命期には、当時の社会状況や人々の感情を鋭く描き出した「風刺画(ふうしが)」がたくさん作られました。文字が読めない人も多かった時代、絵は情報を伝え、人々の意見を形成する上で非常に大きな力を持っていたんです。フランス革命を理解する上で、これらの風刺画はとても面白い資料になりますよ。

風刺画が語る当時の世相

革命前のアンシャン・レジームの不平等、革命指導者たちの姿、マリー・アントワネットへの批判、恐怖政治の恐ろしさ、そしてナポレオンの登場…。当時の出来事や人物は、しばしば風刺画の格好の題材となりました。

これらの風刺画は、単に面白いだけでなく、

- 民衆が何に不満を感じていたか

- 特定の人物や出来事がどのように受け止められていたか

- 社会のどのような点が批判されていたか

などを、文字資料とは違った形で生き生きと伝えてくれます。ユーモラスな表現や、時には辛辣な皮肉を込めた絵を通して、当時の人々の本音や熱気を感じ取ることができるんです。

有名な風刺画とその意味

フランス革命期の風刺画で特に有名なものをいくつか見てみましょう。

- 「第三身分を背負う第一・第二身分」

これは革命前によく描かれた構図です。重い税負担や労働に苦しむ第三身分(農民)の上に、特権にあぐらをかいて楽をしている第一身分(聖職者)と第二身分(貴族)が乗っかっている様子を描き、アンシャン・レジームの不平等を痛烈に批判しています。革命が近づくと、逆に第三身分が立ち上がり、特権身分を打ち倒すような構図の絵も描かれるようになります。

- マリー・アントワネットを揶揄する風刺画

王妃マリー・アントワネットは、国民の不満の的となりやすく、多くの風刺画で批判的に描かれました。彼女の浪費癖や、オーストリアとの繋がりなどが、しばしば誇張され、攻撃的な形で表現されました。

- ナポレオンを描いた風刺画

英雄として称賛される一方で、その野心や独裁的な側面は、国内外で風刺の対象となりました。特に敵国イギリスでは、ナポレオンをチビで傲慢な侵略者として描く風刺画が多く作られました。

これらの風刺画は、博物館のウェブサイト(例:大英博物館、カルナヴァレ博物館など)や、歴史関連の書籍などで見ることができます。当時の雰囲気を知るのにとても役立ちますよ。

へぇ~! 絵で当時の人の気持ちがわかるなんて面白い! 文字だけじゃなくて、こういう資料を見ると、歴史がもっと身近に感じられますね!

まとめ:フランス革命を理解するポイント

さて、フランス革命の始まりからナポレオンの登場まで、その激動の流れを駆け足で見てきました。最後に、フランス革命を理解するための重要なポイントをまとめます。

- いつ始まった?: 18世紀末(1789年)のバスティーユ襲撃が始まりとされます。

- 背景: アンシャン・レジーム(旧体制)の矛盾(身分制、不公平な税制)、国家財政の危機、啓蒙思想の普及がありました。

- 主な流れ:

- バスティーユ襲撃 (1789年): 革命勃発。

- 人権宣言採択: 自由・平等などの基本的人権を宣言。

- 立憲君主制へ (1791年): 憲法制定、国王の権力制限。

- ヴァレンヌ逃亡事件: 国王への信頼失墜。

- 共和政樹立 (1792年): 王政廃止、フランス第一共和政へ。ルイ16世、マリー・アントワネット処刑。

- 恐怖政治 (1793-1794年): ロベスピエール率いるジャコバン派による独裁と粛清。

- テルミドールのクーデター (1794年): ロベスピエール失脚、恐怖政治の終焉。

- 総裁政府 (1795-1799年): 政治的に不安定な時期。

- ブリュメール18日のクーデター (1799年): ナポレオンがクーデターで権力を掌握し、統領政府を樹立。革命の終焉(とされる)。

- 重要人物:

- ルイ16世: 革命前の国王、処刑される。

- マリー・アントワネット: 王妃、国民の反感を買い処刑される。

- ロベスピエール: ジャコバン派の指導者、恐怖政治を行うが、後に処刑される。

- ナポレオン・ボナパルト: 軍人として台頭し、クーデターで革命を終結させ、後に皇帝となる。

- 意義と影響: 封建的な特権を打破し、「自由・平等・友愛」の理念を掲げ、近代市民社会の基本原則(国民主権、法の下の平等、基本的人権の保障など)を確立しました。その影響はフランス国内にとどまらず、世界中の国々の民主化運動や社会変革に大きな影響を与えました。ナポレオン法典は、その成果を具体化したものの一つです。

- 風刺画: 当時の社会や人々の感情を知る上で貴重な資料となります。

フランス革命は、多くの犠牲を払いながらも、現代につながる社会の基礎を築いた、世界史における非常に大きな転換点でした。複雑に見えますが、背景、流れ、重要人物、そしてその意義を押さえることで、ぐっと理解しやすくなるはずです。この記事が、皆さんのフランス革命への興味を深めるきっかけになれば嬉しいです!

[1] Fraser, Antonia. Marie Antoinette: The Journey. Anchor Books, 2002. (マリー・アントワネットに関する伝記では、この発言が本人のものではないことが定説として扱われています)

[2] Greer, Donald. The Incidence of the Terror during the French Revolution: A Statistical Interpretation. Harvard University Press, 1935. (恐怖政治の犠牲者数に関する古典的な研究)

※その他、ブリタニカ百科事典 (Britannica Academic) の “French Revolution”, “Reign of Terror”, “Napoleon I” の項目、および信頼できる歴史専門書(例:『フランス革命史』ミシュレ著、『物語 フランス革命』安達正勝著など)を参考に執筆しました。